「島讀:我們的故事」常設展

總說明

中華民國(臺灣)四面環海,由本島及附屬島嶼組成,位處歐亞大陸與太平洋的交界帶。自古以來,即有不同的人群來往穿梭、遷徙移民、商貿漁撈,碰撞出許多火花。臺灣的歷史因而複雜,臺灣人的記憶也因此多彩豐富,有著不同的來歷和去向。

千百年來,有人冒死來臺,有人黯然離開,有人落地生根,也有人如過客。不論先來後到,不論離開或留下,他們都寫下了自己與臺灣相遇的故事。而國家檔案,正是一種「記憶的航跡圖」,不只記錄了政府的施政,也銘刻了人們生活轉變的痕跡。每一筆檔案紀錄,都是社會的重大演變:包含經濟、環保、文化、科技等領域;我們的今日,都來自檔案裡的昨日。本展覽將展示二戰之後,臺灣人在國家檔案裡一同走過的從前,以及我們彼此交織的記憶。

第一單元 和平何時靠岸:一九四五年後的變局

日治時期結束後,政權轉移,臺灣面臨巨大變化。國家認同、經濟結構、社會文化遭逢衝擊,隨著局勢演進,諸多問題不斷惡化,最終釀成了不可收拾的鉅變。

戰後,政府的首要課題,除了繁雜的「日產接收與日人遣返」外,國共戰爭與物資缺乏、通貨膨脹等問題,更使民生凋敝、民怨四起。「二二八事件」的爆發,激化族群間的衝突。其後,中央政府撤退來臺,數以百萬計的各省民眾蜂擁而至,形成日後的挑戰與衝突。而在政策主導下,臺灣也自此被塑造為「反共救國的復興基地」。

熟悉又陌生的彼此:戰後的接收與遣返

戰後,政府為接收臺灣,由陳儀兼任軍、政首長,以「臺灣省行政長官公署」與「臺灣省警備總司令部」接管民政與軍事工作。首先要處理的,便是日產接收與日僑遣返事宜。然而,在這一過程中,接收官員貪暴事件頻傳,造成民眾極大的反感。同一時間,由於國共戰爭擴大,民生物資愈加短缺;臺幣又因超額發行而快速貶值,出現惡性通貨膨脹。種種因素,使人民對政府的信任不斷動搖。

1947年2月27日,專賣局查緝私菸失當引發衝突。28日,公署衛兵以機槍掃射民眾造成死傷,衝突迅速擴大至全島。事後,臺灣省行政長官公署裁撤,改設臺灣省政府。專賣局亦改制為「公賣局」,貿易局裁撤並成立「臺灣省物資調節委員會」以調控民生物資。此後,二二八事件從此成為了臺灣的深沉傷口與政治禁忌。

此後只能是同島一命了:一九四九年政府遷臺

1948年起,受國共戰爭影響,中央政府決定將黃金運往臺灣,部分用於軍餉,其餘則因應各方財政需求,期間也將故宮博物院等文物珍品相繼運至臺灣。1949年初,隨著戰爭情勢惡化,百萬民眾相繼遷往臺灣,釀成太平輪事件的悲劇,更刻劃下動盪時代的集體記憶,臺灣則因應變局,推出新臺幣及土地改革以穩定物價。至年底,中央政府決定遷臺,影響後來東亞政治局勢的發展。

第二單元 來自太平洋彼端的神秘力量:隨冷戰而來的美援

二戰後,國際局勢逐漸走向以美、蘇兩大陣營為核心的「冷戰」格局。1949年美國發布《中美關係白皮書》,停止援助我國,使臺灣面臨存亡關頭。旋因1950年韓戰爆發,美國意識到臺灣戰略地位的重要性,重新提供軍事及經濟援助。

軍事上,美國派遣第七艦隊協防臺灣,並成立「美國駐臺軍事援助顧問團」,提升我國國防實力;經濟上,透過《共同安全法案》與「480公法」,對臺提供援助,紓解通貨膨脹及外匯短缺的困境,政府並順勢採取「以農業培養工業,以工業發展農業」策略推動經濟發展。在美式文化隨著美援進入我們日常生活的同時,聯合國也開始協助我國重建公衛,推展傳染病防治,獲得顯著成效。

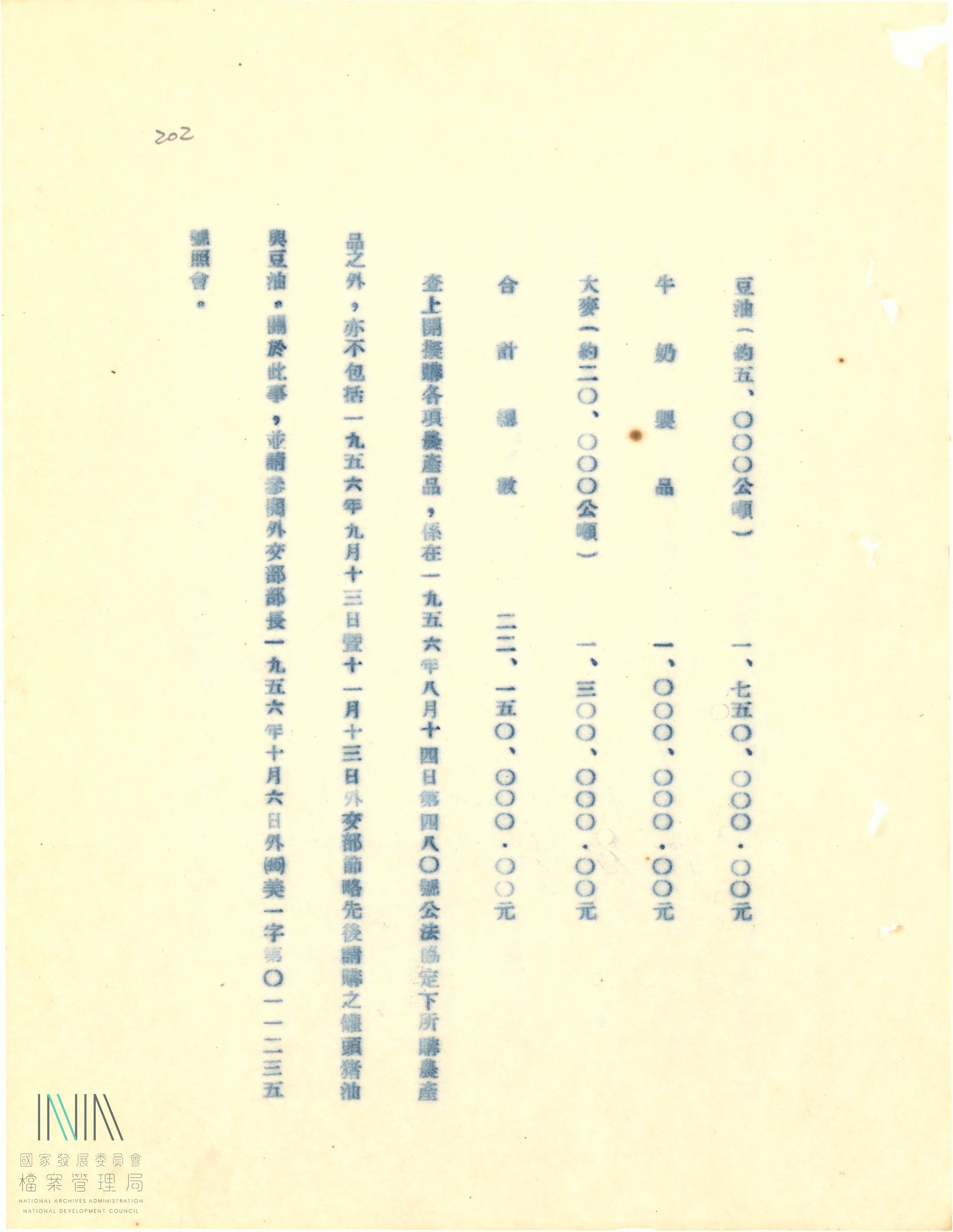

國際局勢,就寫在麵粉袋上:美國的援助

韓戰爆發後,美國為防堵共產勢力,重新派兵協防臺灣,並透過《共同安全法案》提供經濟援助。1954年,雙方簽訂《中美共同防禦條約》,將臺灣納入西太平洋防禦體系;另美國國會通過「480公法」後,得以用新臺幣購買美國剩餘農產品做為資助,於是大量黃豆、小麥、玉米開始進入臺灣。

隨著美軍與技術人員來臺,美軍俱樂部與美軍福利社出現,提供他們在臺生活需求及休閒娛樂,來自美國的舶來品開始流入市面,美軍駐地附近也開始出現「委託行」、美式酒吧與餐廳。美援麵粉讓原以米食為主的臺灣發生改變,麵食比例逐漸擴大,牛奶、西點麵包開始普及,美式文化逐漸影響我們的生活與文化。

與此同時,政府以「經濟建設計畫」為導向,運用美援修建公路、港口、橋梁、水庫等基礎設施,並提供低利貸款,扶助中小企業成長;此外,為安置榮民,結合政府「上山下海」農地政策,開闢高山農場與海埔新生地,增加糧食生產與農地面積,改變了地貌。

科技使生命繁榮:從外援推進國家發展基礎

1950年代,在缺乏資金、技術,民生物資仰賴進口情況下,政府首重農業復興與農村建設。其中,「中國農村復興聯合委員會」是農業發展與公衛重建的重要推手。農復會致力提升糧食生產,著手改組農會,強化農業技術教育,更引進新品種、新知識與推廣新式耕種方法。如我國罐頭外銷「三罐王」—洋菇、蘆筍、鳳梨,就成為當時賺取外匯、扶植工業,帶動經濟發展的經典代表。

另外,戰後臺灣衛生環境不佳,醫療物資匱乏,傳染病肆虐。在美援及聯合國的援助下,逐步完善公衛醫療系統,提升國人整體健康與醫療照顧。例如結核病與小兒麻痺便逐漸消失在社會當中;另一方面,政府為因應戰後嬰兒潮,也積極倡導家庭計劃,有效控制人口快速增長趨勢,整體社會的發展更趨穩定。

第三單元 在強權的夾縫裡壯大:大建設的時代

1970年代,臺灣內有反攻大陸的備戰壓力,對外則面臨退出聯合國、友邦斷交,以及全球經濟危機的壓力,政府致力國家發展由農轉工,為培養工業化所需人力,延長國民義務教育,促使民眾知識水平提升。隨著農村青年湧入城市、中產階級興起,我國走向都市化。大眾休閒娛樂興盛,公眾參與的熱忱逐漸提高。居住空間的營造與改善、國民所得大幅增長使市場上的可流動資金迅速增長、服務業市場不斷擴大,成為此後要面對的挑戰。

邁入現代化之後,「開發」成為全民拼經濟的首要任務,臺灣在大建設時代,著眼於交通建設、能源擴充與重化工業,自全球經濟不景氣中恢復。然而,環境也因此遭受破壞,產生環保問題。同時,高科技產業從構思到布局,次世代交通建設展開規劃,引領臺灣繼續前進。

我們很重要,但我們不存在:1970年代的外交處境

我國的邦交國數量在1960年代初期到達最高峰,1971年退出聯合國,又陸續退出相關的國際組織。隨之而來的斷交潮,使國家在外交上面臨巨大挑戰。政府雖極盡努力,卻因國際現實而無法挽回頹勢,尤以1972年與日本斷交、1979年與美國斷交的影響最為深遠。

為維持國內信心,政府在這段時期加強建設,提出「莊敬自強,處變不驚」口號,展開各項愛國活動。透過社會動員,民間各界熱烈響應,以救國為名設立「自強救國基金」,成立「中華民國團結自強協會」,鞏固海外華僑的認同與支持。

「MIT‧臺灣製造」的起點:農業轉型工業

臺灣在1970年代步入工業化。因應產業升級,大量青年離開農村,進入城市謀職。政府繼而推動農業機械化,填補農村人力缺口。又由於工業化需要提高人力素質,義務教育延長為九年,不再舉辦初中聯考。同時,誕生於高雄港的加工出口區成果斐然,政府開始擴大推行。紡織、製鞋等中小型工廠遍設,家庭手工業更成為全民運動。「全民拼經濟」促使外貿及商業活動熱絡,中產階級逐漸興起,出版、影視、運動、休閒等產業也隨之蓬勃。由於人口與產業高度都市化,城鄉差距也日益擴大。

臺灣由輕工業起步,進一步往重化工業發展,石化工業一日千里,中油及臺塑在此時期扮演關鍵角色。石化工業幾乎供應所有民生工業的原料,不但能加工為食衣住行各面向的產品,還能作為化學原料,成為臺灣的龍頭工業之一。

危機可以是轉機:十大建設

為進一步發展經濟,蔣經國在行政院長任內推動「十大建設」,包括六項交通建設、三項重工業建設,以及核能發電廠一項能源建設。推動後不久,遭遇兩次全球石油危機。然而,臺灣因建設的啟動與完成,擺脫全球經濟不景氣的浪潮,為日後發展奠定基礎。

十大建設促進臺灣工業升級,為因應不斷增長的國際客貨運需求所興建的中正國際機場(今桃園國際機場),成為臺灣的國門與形象代表。中山高速公路通車後,將北、中、南三大都會區串聯成生活圈。此外,作為環島鐵路首部曲的北迴鐵路,使臺灣東西部逐漸連成一體,也促進東部開發。十大建設完成後,逐步推進十二項建設、十四項建設,帶動我國經濟的轉型與發展。

第四單元 街頭的聲音震開了廟堂:民主化浪潮

我國的民主化歷程,正處於世界性的「第三波民主化」浪潮。我們順著這波浪潮,從威權獨裁體制逐步走向自由民主。面對國內日益高漲的「解嚴」聲浪,以及席捲全球的民主化壓力,執政者不得不面對及回應。在「禁」與「解」的拔河中,我們成功邁向「解嚴」後的新局。

解嚴後,隨著政治牢籠破除,我國社會邁向自由多元,狂飆的社會運動一波接著一波;與此同時,在經濟快速起飛的1980年代,臺灣成為「亞洲四小龍」之一,社會龐大可流動資金帶動股市錢潮及房地產飆漲,「臺灣錢淹腳目」成為那個時代的深刻印記。充滿動能的臺灣社會,推動政府大步朝民主開放邁進,1990年代「總統直選」的最後一哩路,2000年政黨輪替,我們持續寫下令人驕傲的民主紀錄,更開啟日後與國際接軌及國家發展的永續目標。

「禁」與「解」的拔河:從戒嚴到解嚴

「戒嚴」與「解嚴」一直是一道我國政治的是非題,支持者與反對者不停在其中拉扯。1970年代起,臺灣社會開始出現解除戒嚴的聲音。結合地方勢力與知識份子,以選舉作為目標之一的黨外運動,透過街頭運動、各種媒介宣揚政治理念,挑戰固有體制的限制。再加上美國由外部施加壓力,戒嚴體制開始出現鬆動。最終,臺灣在1987年成功解除戒嚴,開啟自由民主之路。

風起雲湧的世代:狂飆與浮動的社會

解嚴前後是臺灣社會運動風起雲湧的時代,街頭開始出現各種爭取自身權益,以及針對特定議題發聲的社會運動。對政策體制不滿的人,一波波走向街頭,爭取權益、表達不同的主張與聲音。與此同時,我國經濟蓬勃發展,民間可流動資金氾濫,夢想一夕致富的人,因大家樂盛行而出現「連墓仔埔也敢去」的亂象;加上解嚴後,外匯管制解除,海外熱錢不斷湧入臺灣,大量可流動資金找尋出口,股市、房市成為金錢遊戲競逐的場域,全民瘋「股」成為「臺灣錢淹腳目」年代的全民運動,甚至被國際媒體譏諷為「Republic of Casino」(賭場共和國)。這時期臺灣的社會現象雖有如脫韁野馬般,卻充滿追求開放多元的能量,成為我國朝向民主開放前行的動能。

臺灣成為臺灣人的臺灣:做自己的主人

行憲後所選出的「第一屆中央民意代表」,因政治因素長期未能改選,除欠缺民意基礎,更無法落實民主政治。因此,戒嚴時期即不斷有改革的聲浪,直到野百合學運要求萬年國代退職,這才終於引發「萬年國會」全面改選的政治訴求。

歷經多次修憲後,「萬年國會」正式終止,立法委員全面改選。1996年,臺灣人用手中的選票,第一次當家作主,選出自己的總統,完成臺灣民主的最後一哩路;2000年,我們再次用神聖的一票,完成首次和平政黨輪替,也宣告我國加入世界民主國家之列。

第五單元 在世界的浪潮裡,定位自己:多彩臺灣

我國除持續在民主之路耕耘、前行外,更向全世界展現多元價值。科技方面的成就世界有目共睹,獨步全球的半導體產業技術讓國際社會看見臺灣的重要性;公共衛生體系與全民健康保險等制度的健全發展,尤其是醫療照護指數多次蟬連全球第一,不僅是各國觀摩學習的對象,也發揮援助友邦的能量。

與國際社會接軌的同時,我國持續完善基礎建設,深耕在地文化特色並朝向永續國家邁進。交通軌道建設縮短交通運輸時間,串連起南北生活圈,高速鐵路通車大幅減省民眾開車上路的需求,建構全臺「一日生活圈」。面對我國少子女化、高齡化的人口結構改變,以及關注多元族群、性別平等、新住民權益等議題,我們的社會安全與福利政策隨著時代議題而滾動調整;同時尊重不同文化的多樣發展,實踐文化公民權,展現包容與活力。我們也積極因應全球暖化與氣候變遷等新挑戰,尤其在綠色能源成為驅動經濟發展新引擎之際,以打造能源安全、淨零綠生活等轉型策略及治理基礎,符應國際趨勢要求,全面帶動並持續打造「永續臺灣」願景。

圖片列表

檔案下載

- 「島讀.我們的故事」常設展_酷卡 PDF459.74KB

- 發布日期:114/08/28

- 最後更新時間: 114/12/02

- 點閱次數:3026